料理・レシピ

かつおは旬によって栄養素が異なる?

春かつおと秋かつおの違いについて、管理栄養士が解説!

春の訪れとともに旬を迎える魚といえばかつお。日本で古くから親しまれている魚です。実はかつおには1年に2回旬があることをご存知ですか?季節によって味わいや栄養素の量に違いがあります。含まれる栄養素やおすすめの食べ方を知って、旬のかつおを楽しみましょう。

index

かつおの産地や選び方、まぐろとの違いとは?

かつおの主な産地は静岡県や高知県、東京都などです。新鮮なかつおの切り身を選ぶときは色をチェックしましょう。ツヤがあり、赤色が鮮やかなものが良いです。脂が浮き出て表面が虹色に光っているものは、鮮度が落ちている可能性があります。

かつおと見た目が似ている魚として、まぐろがよく挙げられますが、違う種類の魚です。

まぐろは体が大きく、部位ごとに味わいや食感が異なります。かつおはまぐろと比べると脂が少なく、さっぱりとした味わいで弾力があるのが特徴です。

かつおには旬が2回ある?

かつおには春と秋の2回旬があります。5〜6月にエサを探し求めて北上する「初がつお」は脂が少なく、うま味が強いのが特徴です。9〜10月に産卵のため南下する「戻りがつお」は、脂のりがよくコクのある味わいが楽しめます。

初がつおは戻りがつおに比べて脂質が少ないためエネルギーが低く、カリウムを多く含んでいます。一方、戻りがつおの脂質量は初がつおの約12倍。脂溶性ビタミンであるビタミンAやビタミンDも豊富に含まれています。

かつおに含まれる栄養素と効能

かつおに多く含まれる栄養素とそのはたらきについてご紹介します。

たんぱく質

たんぱく質は筋肉や皮膚、髪の毛などのもととなる成分で、人にとって欠かせない栄養素です。かつおのたんぱく質量は魚介類のなかでもトップクラス。かつおを100g(刺身5切れ分)食べると、1日に必要なたんぱく質の推奨量の1/3を摂取できます。 ※18歳〜64歳の男性における推奨量(「日本人の食事摂取基準2025年版」策定検討会報告書より)

ビタミンB12

ビタミンB12はアミノ酸や核酸の代謝、ヘモグロビンの合成などをサポートしています。不足すると貧血や神経障害、慢性疲労などの症状を起こす可能性があります。

鉄

鉄は赤血球のヘモグロビンを構成する成分で、不足すると鉄欠乏性貧血になり集中力の低下や頭痛が起きることがあります。

かつおに含まれる鉄は「ヘム鉄」といい、植物性の食品に含まれる「非ヘム鉄」よりも吸収されやすいのが特徴です。

ナイアシン

ナイアシンはビタミンB群の一つ。糖質や脂質の代謝をサポートしたり、体内で起こる様々な反応に関わっている栄養素です。かつおを70g(刺身3.5切れ分)食べると、1日に必要なナイアシンを摂取できます。

※18歳以上の男女における推奨量(「日本人の食事摂取基準2025年版」策定検討会報告書より)

DHA、EPA

DHA(ドコサヘキサエン酸)とEPA(エイコサヘキサエン酸)はどちらも「n-3系脂肪酸」という脂質の仲間です。n-3系脂肪酸の摂取量を増やすと、血中中性脂肪の上昇を抑えることが報告されています。n-3系脂肪酸は体内で作ることができないため、私たちは食事でとる必要があるので、意識しておきたい栄養素です。

とくにDHAやEPAが豊富なのは秋に獲れる脂ののった戻りがつおです。戻りがつおには初がつおの約9倍のDHAとEPAが含まれています。

かつおの栄養を活かすおすすめの食べ方や調理法

さっぱりとしながらうま味が強い初がつおは、たたきに向いています。薬味をたっぷり添えると、かつおの臭みを和らげるだけでなく食物繊維も補えます。

薬味の食材としてにんにくや大葉、ねぎなどが定番ですが、初がつおと同じ時期に旬を迎える新玉ねぎやニラもおすすめです。にんにくや玉ねぎ、ニラなどに含まれるアリシンは、かつおに含まれるビタミンB1と結合して吸収率を高めてくれます。ビタミンB1は糖質をエネルギーに変えるときに必要な栄養素です。

脂のりがよい戻りがつおは刺身で食べるのがおすすめです。かつおの栄養素を損なうことなく摂取できます。

生のかつおが苦手な場合は、さっと焼いて食べてみてください。油で揚げるよりもグリルやフライパンで焼くほうが、DHAやEPAの減少を抑えることができます。にんにくで風味付けすると、かつおの臭みが気にならず食べやすくなりますよ。

旬が2回あるかつお、それぞれのおいしさを堪能しよう

かつおは春と秋に旬があり、違いが楽しめる魚です。味わいや栄養素の量が異なり、それぞれに魅力があります。

春は気温の変化が大きく体調を崩しやすい時期。かつおにはたんぱく質や鉄、ビタミンB12などが豊富で、元気な体づくりをサポートしてくれますよ。たたきや刺身、ステーキなどのさまざまな食べ方で、旬のかつおを食事に取り入れてみてはいかがでしょうか。

教えてくれたのは:Eatreat管理栄養士 池野三奈美さん

病院で10年間、外来・入院患者の栄養管理や栄養指導、NST業務に携わる。2021年よりフリーランスの管理栄養士として、特定保健指導やWeb記事の執筆を中心に活動中。糖尿病や腎臓病、高血圧などの疾患に合わせた食事内容、食べ方の提案が得意。食品や栄養に関する記事の執筆経験は100本以上。食についての疑問や悩みを解決するため、正しい情報をわかりやすく発信している。

参考文献

- 文部科学省:「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」、文部科学省 (参照:2025年2月25日)

- 厚生労働省:「「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書」、厚生労働省 (参照:2025年3月13日)

- 藤原昌高、“かつお”、からだにおいしい魚の便利帳、高橋書店、2010年、pp.44-45.

- 牧野直子、「エネルギー早わかり 第5版」、女子栄養大学出版部、2022年、p128

- 厚生労働省:「たんぱく質」、e-ヘルスケアネット (参照:2025年2月25日)

- 厚生労働省:「鉄」、e-ヘルスケアネット (参照:2025年2月25日)

- Cheung, Lennie K Y et al. “Mechanisms of Docosahexaenoic and Eicosapentaenoic Acid Loss from Pacific Saury and Comparison of Their Retention Rates after Various Cooking Methods.” Journal of food science vol. 81,8 (2016): C1899-907. doi:10.1111/1750-3841.13367

- 農林水産省:「令和5年漁業・養殖業生産統計」、農林水産省 (参照:2025年3月10日)

- 独立行政法人農畜産業振興機構:「たまねぎ 玉葱 産地 野菜 栄養 機能性 調理」、独立行政法人農畜産業振興機構 (参照:2025年3月16日)

- JAグループ茨城:「にら」、Amore (参照:2025年3月16日)

他の記事を読む

Other Column

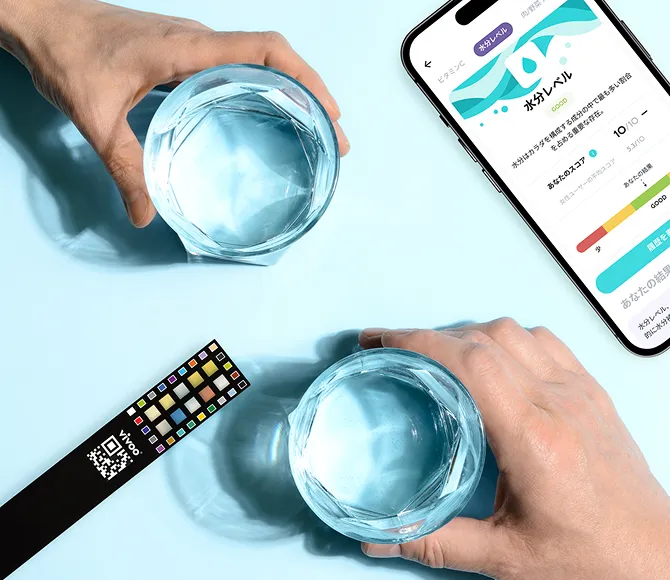

日々の

栄養管理の

「たぶん」を

「たしか」に。

あなたのカラダの声を聞き、

必要な栄養を知ることが、

あなたの食習慣の改善へつながります。

早速、Vivooを始めましょう。